拒絕恐慌與焦慮!7 個小技巧應對疫情下的焦慮心態

- 09 Apr 2020

當 COVID-19 新型冠狀病毒(新冠肺炎)成為「全球大流行」,疫情在多個國家出現爆發的狀況。面對疫情難免恐慌,口罩一個難求,貨源緊張,部分更被商家無良提高價格,販售口罩的商店排隊人龍隨處可見。同時亦因為上網的不實消息,而瘋搶紙巾、米等生活用品;甚至更有賊人搶劫紙巾。恐慌情緒隨著疫情蔓延,除了做足預防設施,避免染上新冠肺炎,更要關注自己的心理健康,保持良好的心理狀態,不要讓焦慮、恐慌的情緒充斥著自己的生活。面對疫情,7 個小技巧應對新冠肺炎下的焦慮心態。

在疫情下,充斥著各種防疫建議,像是外出時戴口罩、勤洗手、用 75% 的酒精消毒常用的電子產品、配戴眼鏡,沒有近視的人可選擇平光眼鏡等等。

即使自己的防疫措施做得很足,但有部分人也不能阻擋焦慮的心情,甚至會患上健康焦慮症,像是時常擔心自己不小心在沒有洗手的情況下觸碰自己的嘴巴和眼睛,就會染上新冠肺炎,甚至傳染給家人、朋友。緊張得像驚弓之鳥,有些微不舒服都認為是病症之一,而強迫症、焦慮症患者在疫情下病情也有機會變得更加嚴重。

各地的疫情都讓人十分擔憂,而緊張、焦慮、恐慌的情緒也越來越多。不過,就算疫情依然未能受控,還是要好好關注自己的健康情緒,不要讓壞情緒增加身體的負擔。

關注事實,而不是猜測

關於疫情,總是會出現許多消息,令人難分清真假。像是曾傳出工廠停工,會導致本港日用品短缺,而爆發了全港市民瘋狂搶購食米、紙巾等日用品。關於這則謠傳,雖然相關部門已經立即澄清,但也不能減少市民的恐慌情緒,整個瘋狂搶購潮歷時了大約 1-2 星期。在疫情下接收信息需要仔細過濾,甚至是多方查證,不能盲目相信和猜測。

注意並確認自己的感受

當你察覺自己有一點焦慮,或者身體上出現不舒服的症狀,不要忽視身體發出的警號,甚至諱疾忌醫。身體上不適,應該及時求醫。如果是精神上的焦慮,應首先梳理自己的感受。例如,你總是懷疑自己感染新冠肺炎,可以先問問自己是否有接觸過確診病例(聚會/傾談),或是身體是否出現病徵等等,或者嘗試拆解自己為何焦慮。當你越了解自己的想法,對情緒的掌控力越高。

利用呼吸方式減低焦慮

當你覺得自己正處在極度緊張、焦慮的狀態下,甚至覺得胸口悶、頭痛,可以利用呼吸方式減輕情緒負擔,網絡上也有不同的呼吸方式,而最簡單的「腹式呼吸」就足夠了。「腹式呼吸」採用「鼻吸嘴呼」的方式,吸氣時,會感到空氣進入胸腔,腹部脹起;然後慢慢吐氣,感受脹起的腹部逐漸恢復原位。

「腹式呼吸」每次大約 10 至 15 秒,呼氣的速度越慢越好,長而緩慢的呼吸可以減低身體的緊繃感,釋放體內的廢氣。如果你正為新冠肺炎焦慮無比時,不妨善用「腹式呼吸」來幫助你減輕不安的情緒。

不要讓病毒侷限社交圈

疫情下要避免聚會,但也不要讓病毒限制了你的社交圈。即使不見面,不聚集,也要記得分享自己的「抗疫日常」。雖然減少見面次數,但不代表要減少溝通,在空閒時候 Facetime 也是加深感情的好方法。不要因為疫情而拒絕社交,因為你身邊的社交圈子,同時也是你的支持圈,能讓你在傾訴、傾談的過程中,減低自身的焦慮,感受到來自家人、朋友的支持。

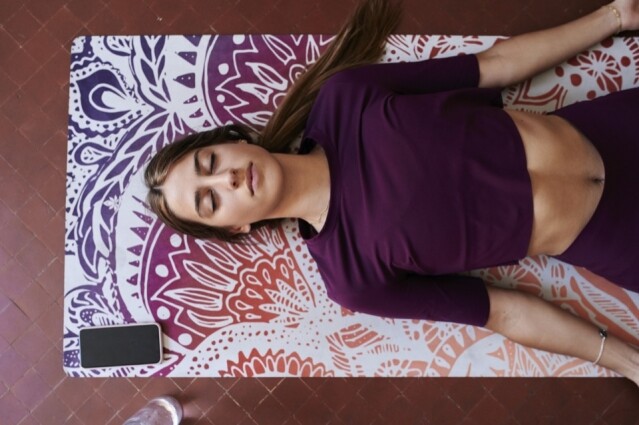

以健康的方式分散注意力

新冠肺炎肆虐,不少人都大大減少了外出的次數,更害怕外出做運動會增加被感染的機會。但過度關注疫情,會令到自己的緊張情緒增加,雖然疫情不可控,但你的行為可控。通過轉移注意力,降低焦慮,可以多做一些自己喜愛的事,像是閱讀、烘培等。

不能外出健身房、街上運動,可以在家做些簡易運動,善用 Youtube 上的運動教學,便可以在家鍛鍊,同時增強抵抗力。

留意每個行為的功能

部分強迫症患者在疫情下,病情或許會加重,像是因擔心細菌入侵而過分增加洗手的次數,亦會有人因為越來越注重衛生,而產生焦慮。在這個時候,你需要注意自己每個行為的功能,雖然不能界定每日洗手的次數,但也避免每個數分鐘就洗一次手。洗手是為了減少病毒傳播,而不是一種舒緩緊張情緒的方法。

尋求幫助

如果緊張的程度越來越嚴重,生活幸福感不斷降低,而自己解決不了焦慮、強迫的情緒。可首先向親密、信任的人傾訴,建立互相支持的關係,從而安撫內心的不安情緒。如果情況繼續惡化,可以尋求更專業的協助,像是心理諮商人員、精神科醫生,或是關注心理健康的慈善機構。

.jpg)