- 12 Nov 2024

放眼現今世代,大家可以較開放地討論心理建康,然而在數十年前,大眾對心理建康的認知可以說是零。就在那時,年僅 12 歲的藍楚筠(Megan Lam)遇上了這個人生難題。在獲得專業幫助、撥開陰霾後,她立志投身心理建康領域。從幫己到幫人,一切彷彿是上天賦予她的使命。

心理健康是無法用表徵來量度的,看不出笑容滿面、開朗親切的 Neurum Health 聯合創辦人暨行政總裁 Megan Lam 也是過來人。「婆婆自殺離世時,我的情緒遭到很大打擊。試想一個即將踏入青春期的孩子,需要處理悲傷、困惑、憤怒和內疚,而身為長女的自己更要對家人負起責任。在那段黑暗時期,我面對着無法解答的問題,渴望得到諒解,也一直活在害怕失去別人的恐懼之中。」比心理健康更大的問題,其實是無知,「那時的我非常懵懂,我知道出了些問題,但又好像不是。感覺不太正常,但又說不上來。因為沒有人談這事,也缺乏詞彙(去說明),所以我實際上並不知道發生甚麼事,也無法表達自己、說出我的心情。」自身經歷成為她特別關心青少年心理健康的原因,「這不單影響家庭和諧,也影響孩子的成長。」更沉重的是連番打擊,Megan 的小阿姨在她讀大學一年級時也自殺離世。

從來有苦自己知,因心理不適而缺課、不穩定成績和腦霧等種種情況,讓 Megan 有一段很長時間以為自己比其他孩子愚蠢,而事實是內心生病了。「這些經歷對生活和運作方式都有着超乎情感上的影響。」她坦言無從入手,「我不知道做甚麼是有幫助的,也不知道如何求助,直到第一次接受專業協助,病情才逐漸明朗化。但那已是逾 6 年後的事。」在慢慢康復的過程中,Megan 學習到相關的知識和應對方法,並把自己的情緒處理好。而觀察力很強的她,又會抽離患者身份審視世界,「我記得(當時)有一個很奇怪的感覺。你(平常)去看醫生時,不管甚麼狀況,別人都會很同情地對待,但(換成)對待心理健康病患時,感覺卻有所不同,而實在不應如此。」

自那時起,Megan 對心理健康研究亦萌生起興趣,「它令我將痛苦轉化為目標,我全神貫注地學習心理健康、預防自殺和人類思維的複雜性。而在此前,我的興趣是如何運用科技能有效及輕鬆地去接觸更多人。在追求目標的過程中,我理解到我所失去的,也激發了我解決問題的動力,為這個領域作出貢獻。」她遂前往英國唸大學主修應用心理學,後來再分別於英國及美國修讀發育神經科學與精神病理學碩士課程,及後更將兩者合二為一。Megan 總結:「這場個人悲劇,最終成為了我的『 True North 』(意即人生真正的價值和方向)——透過適合的方式、幫助最多的人改善心態和心理健康,並確保我的故事不會發生在其他人的摯親身上。這個想法促使我奉上畢生心血去提升心理健康照顧和支援系統,希望藉此預防他人經歷相似的痛苦。」

於 2018 年創立的心理健康科技公司 Neurum Health,名字由 Nerou(神經)和 Umbra(本影、陰影)二字組成,將精密的科學和以人為本的視野結合起來,設計出具同理心、互動性、個性化、主動性,可靠而精確的解決方案,透過應用程式為大眾提供心理保健服務。「我從來沒有想過要成為一名企業家。」她笑着說,「這個角色挑戰我整體性的思考,需要在科技創新和關懷心理健康之間取得平衡。我在這裏也學會用友善的態度領導團隊,應對業務上的挑戰,因應不斷的改變作出調整。」原以為從世界頂級學府孕育出來的尖子,每位與生俱來都具備領導才能,殊不知 Megan 連忙否認,「我小時候很內向,在課室中也不說話,老師叫我也不敢回答!」她謙虛地認為領導才能是後天的,「那是一種行為,是一種心態,可以學的。另外還有經驗的累積。」話雖如此,但她個性中的確有先行者的堅持和堅毅。「在大學剛開始(研究)mental health 和 tech 時,大家會問兩者有甚麼關係?但我不在乎、也不會理會別人的看法,無論如何我都要做。我深信只要有勇氣踏出第一步,慢慢就會有人跟隨你的腳步。」

Megan 直言 Neurum Health 是綜合她過去所有經驗的結晶。畢業後頭幾年她埋首於實驗室做臨床研究,明白到在理解心理健康時,循證實踐(Evidence-Based Practice)和多角度觀點的重要性。「以此為基礎對開發有效而有科學依據的解決方案攸關重要。我們現在都有繼續做研究,與劍橋大學、嶺南大學等學府合作,亦有發表有關人工智慧和心理健康的科學論文。」在耶魯大學醫學院做研究期間,Megan 建立了一支由多門學科研究員組成的團隊,透過研究數位數據找出憂鬱症狀的模式;後來她又創立另一組織,研究科技在精神病學和心理健康領域的應用;企業家雛形早已清晰可見。

跟患者團體合作時,她從個別病例個案中學會包容。「在孕產婦健康中心做研究時,看到那些帶着孩子的母親大都來自弱勢群體,每一個臨床紀錄都盛載着一個獨特的故事。」後來她走出實驗室,參與推廣心理健康,跟很多不同領域但志同道合的傑出人士工作,進一步走進生活。「在各個不同階段有一個核心課題始終不變——勇氣、好奇心和正直,對於建立更完善的心理健康關懷服務起了很大的作用。」她勉勵有志於開創新事業的人士,「我相信每個人都有他的獨特優勢。你要從容不迫和勇敢,不斷學習『從失敗中前進(fail forward)』,以實現清晰而令人信服的願景。面對未知時感到害怕是理所當然的,但關鍵是要鼓起勇氣。恐懼和勇敢可以共存!」神經科學家突然登場:「我還相信,只要有大腦,我們就擁有與生俱來的學習和適應能力,面對挑戰時可隨機應變。」

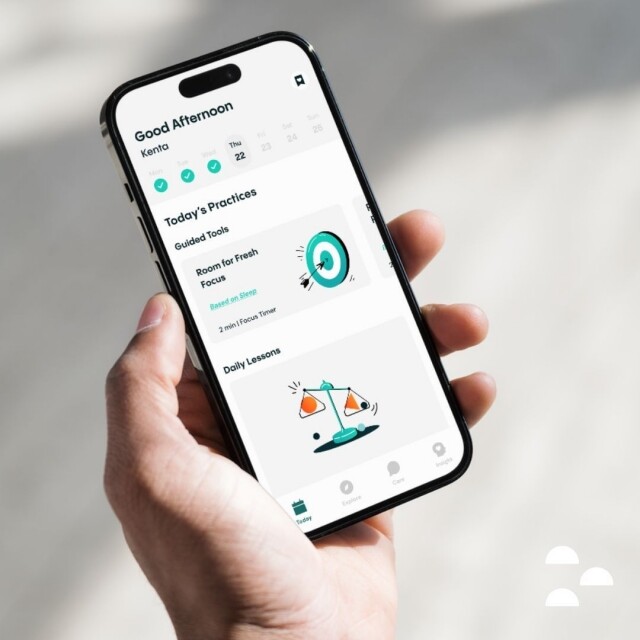

一個人的事發展成關乎大眾的事,繼而藉着一個應用程式,希望為每個人提供貼心的服務。除了 Megan 和 Neurum Health 抱着相同的願景——Care for every mind, directly where we live, work, play, and learn,亦要依靠大數據才做到這一切。「我們會仔細分析用家的互動和回應,將服務微調至前所未有的精確度,如同量身定製般滿足個人需求。」善用尖端技術填補傳統心理健康服務的不足。「我們大大提高了可及性,透過平台直接為用家提供全天候支援,特別是對於那些在正常辦公時間之外、身處偏遠地區尋求協助的人士,又或那些因羞恥感、成本昂貴而無法進行面對面諮詢的人士。」Megan 強調,他們的目的是互補,而不是要取代傳統心理健康服務。

服務計劃一直以亞太地區為目標,「現在我們為組織和保險公司提供服務,因為社區主要由在職成年人組成,光是這地區就有約 20 億人在生活和工作,其中主要是 Millennials 和 Gen Z,他們愈來愈關注工作場所的健康和福祉。」從大數據窺見地區特色,然後被轉化為內容重點,「很多東亞文化不單強調個人福祉,也注重與他人的關係。這種文化差異反映在應用程式熱門內容中,例如有關婚姻和加強與孩子的聯繫等主題。融合當地信念、價值觀和行為,從而產生更實用和以結果為本(outcomes-oriented)的語言和策略。」預防勝於治療,Megan 深信他們的做法更有益健康,「着眼於積極保持心理健康,而不單止治病。」應用程式貼合現代人的科技生活模式,內有逾 700 個單元,練習、訓練、篩檢等包羅萬用,用家可自用、自學,自行提升及管理心理健康。而數據又用於說明應用程式服務的價值和意義,「我們其中一個里程碑,是實現了 88% 的相關率,即 10 個我們給予的建議中,有 9 個被採用,而且被評為有用。這種在數量和質量上的影響力激起我們的熱情,也啟發我們繼續創新。」

最後話題回到 Megan 自己身上。身為行政總裁的她,如何保持一顆「強心臟」?「壓力和負面情緒本質上並不是壞事,有利於表現,也是身體和思想向我們發送的重要信號。關鍵是找到好的方法去排解這些感受。」Megan 日常會利用應用程式中長期或即時性計劃,去監控並改善自己的心理健康狀況。而當需要更全面支援時,她又會找領導人教練或治療師幫忙,亦很珍惜跟摯愛的聯繫和相處時間。「心理健康支援方法不會是『one-size-fits-all』,需求隨時有變,我們對此深信不疑。」科技、數據冰冷無情,但經過有心人的全情傾注,頓時熾熱起來。

.jpg)