冠有 HART 總監頭銜的 Vera Lam(林鈴),工作依然離不開策展。在她口中「策展人是一個『講故佬』,也是一道橋樑,將藝術帶給不同面向的人欣賞,教育大家跟藝術品互動。」而她說的這個故事,關乎一件作品,一群人,一個社區,一個地方,一個時代的進程,大家也參與其中。

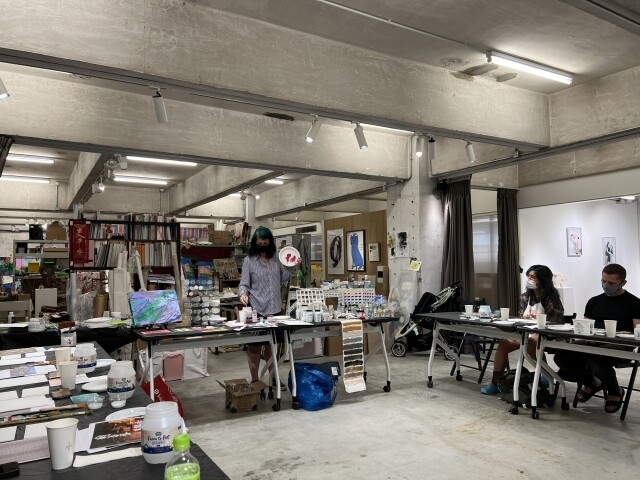

訪問拍攝相約在位於堅尼地城、前身為工業大廈的 HART 藝術空間中進行,到達 3 樓之際,人手拉開舊 式升降機閘門,右邊是偌大的露台,左邊的室內空間保留了不少原址工業風的裝潢和間隔,既是展示區,亦是駐場藝術家工作室,素材、顏料、草稿、資料等佈滿桌面、地下,每個角落各自各精彩,走着走着有點尋幽探秘的感覺。在這個新中見舊、無法被定義的多用途空間裡,創意可以任意翱翔,不論是藝術家,抑或是給人年輕印象的 Vera,都將大有可為。

藝術緣

長相斯文柔弱、語調溫婉真摯的 Vera,在藝術界 工作已逾十載,她侃侃而談自己入行的故事,「我從小到大都有讀藝術,中七唸 IBDP(國際預科文憑)時,需要發展一個概念涵蓋兩年課程內創作的十多件作品,促使我後來在大學選讀 Visual Communication。」單純地抱着在人生中不會去的地方住上幾年的想法,她選擇在澳 洲墨爾本 Monash University 升學。「墨爾本的文化、藝 術、音樂、歷史等各方面平衡得很好,那裏的博物館也很出色,甚至有一間專門展出流動影像。那裏亦有很多 大型的公共展覽或節慶,大眾很容易便融入到藝術文化裡面。」她清楚知道香港欠缺這一塊,所以她想將這些帶回來。

年輕就是本錢,甚麼也不妨一試。畢業後 Vera 在澳洲做了一陣子平面設計,趁工作回港時揾工,「那時找到一份畫廊的短期工,心想不喜歡的話 3 個月後便走人。豈料那段時間學了很多,日子過得很充實。」Blindspot Gallery 成立於 2010 年,是最早進駐黃竹坑的畫廊,聚焦於當代攝影。3 個月過去,畫廊總監暨創辦人問Vera有沒有興趣留下,她二話不說答應,一做便差不多 5 年。「最開心是可以直接跟藝術家合作。」印象最深刻的是加入畫廊後做的第一個展覽,「那時又一山人在設計界已經很有名,但在藝壇卻才剛起步。我唸大 學時正好研究過他的『紅白藍』系列!」從沒想過做策展,但機緣巧合之下卻走上這條路。

策展之路

每個崗位都是另一個崗位的延伸,Vera 在畫廊主要接觸私人收藏家,為了想面對更廣闊的觀眾群,她決定轉職至博物館,至 2019 年年底獲邀加入非牟利藝術機構。「策展人的角色十分重要,不管在哪裏工作,你都要同大家解釋你在做甚麼。展覽的概念是甚麼?要傳遞的訊息是甚麼?」工作的使命有趣在於,有相似也有不相似,「做畫廊時,香港人並不把攝影當作一回事,所以我想讓大家知:當代攝影是甚麼?」去到 M+ 繼續絞盡腦汁,「西九文化區是甚麼?為甚麼要做那個展覽?為甚麼香港人要來看?怎樣把展覽內容做到 6 歲至 60 歲的人都看得明?」在 HART Vera 的角色就更多元,「我要不斷接觸不同的人,向他們解釋我們致力培育本地創意人才,持續發展藝術和創意文化生態的使命,尋求合作機會,像是畫廊和博物館之間的聯繫。平常需要思考如何幫助駐場藝術家發展外,也要兼顧行政和策略工作,上至每年的預算和運作、人事管理,下至清洗冷氣機的報價,統統都要兼顧。」

工作隨着機構的性質、形式和規模而改變,但挑戰依舊。當年 Blindspot Gallery背後是支 4 人團隊。「畫廊老闆 Mimi Chun 是一個要求很高的人,做事很仔細也很執着。你問她一個問題,她會反過來問你 10 步之後怎樣做。我在那裡學會跟藝術家溝通,釐清他們的想法,幫他們做展覽。如果沒有這次的工作經驗,我大概不懂做事。」M+ 是兩碼子的事,「在畫廊工作,包畫、裝裱甚麼都要自己落手,但在美術館每個部門都有其崗位,我甚麼都不可以碰,最初也不習慣,到後來適應了。5 年期間那裏也有很大的轉變。我加入時只有 80 多人,到我離開時已有 200 多人,部門分工愈來愈細。最大的考驗是他們每 3 年一個計劃,你要清楚知道自己在做甚麼。由於服務對象是廣大的群眾,文案處理尤其要謹慎,經過很多番審核才可出街。」天意安排,Vera 又再回到 4 人小隊的陣營,而事實上在前線工作,可以把發展藍圖看得更清晰,「始終 HART 在堅尼地城,這區沒有其他藝術空間,人們要特地過來看展覽,所以我們不單只做展覽,也會開放工作室,搞講座、工作坊等。」

共建創意空間

Vera 確信在這裏,藝術家的視野將得以拓展。「在傳統教育制度下成長,很多感情、行為也受到壓抑,變相創作時不夠大膽,亦與土地有限的問題、展覽規模有關。」HART Haus 由Kristine Li 及 Vickie Li 創辦,是一個藝術和創意培育項目,每年都進行公開招募。有別於香港一般以單位形式出租的藝術工作室, HART Haus 以開放式運作,為本地創意人才提供一個在社會環境中創造、實驗和發展其藝術實踐的空間和平台。

Vera 去年前往歐洲參觀別人的藝術家駐場計劃的運作,「希望藝術家在工作室可以有傾有講互相交流,從而有機地推動創作。多看別人用不同方式創作,他們自會有所得着。」24 名不同階段的駐場藝術家,以不同步伐一同成長,「來自英國、在港居住了 10 年的 Damian Boylan,本身是一位科學家,讀機械工程,並非科班出身。他會思量如何將自己的知識放進自己的藝術品當中,例如用火燒一些可能兩億年都不會消失的物料。」能夠了解每位藝術家的背景、專長、概念,才能為他們構思適合的活動,讓他們跟外界有更多聯繫。而在不久的將來,工作室將拓展至 4 樓,屆時能容納更多駐場藝術家。另一方面 Vera 亦努力把不同的外國藝術家帶來香港。「去年 12 月邀請了 3 位維也納藝術家來港,他們分別在這裏待了 2 至 3 個星期,之後以不同的媒介和方式,表達他們對香港的感覺,或在亞洲做藝術創作的感受。」

HART 也不遺餘力支持新世代加入藝術行業,「我們每年都會支持 3 個中大藝術系及浸大視覺藝術學院的畢業生,為他們提供 6 個月工作室,同時指導他們舉辦一次展覽。半年後他們要將期間的得着以任何形式的創作呈現。」Vera 在 2022 年 6 月加入,見證他們在疫情後重回正軌,「疫情期間,他們可能無法進入學校和工作室,無法使用最理想的媒介去創作。希望我們可以幫他們踏出第一步,以及未來的路。」

為本地藝壇打拼

回看走來的路,從港島南藝術區到西九文化區,Vera 的工作剛好與香港藝壇幾個重點 項目重疊。對於後疫情時代的新景象,她表示雀躍:「大量獨立的藝術機構和空間湧現,大家應多攜手合作。學界方面,嶺南大學現在也有碩士課程教授策展,現時好像多了大學畢業生或考 DSE 的學生覺得讀藝術 是有出路。80 後的香港藝術家也逐漸打響名堂,例如代表香港參加威尼斯雙年展的楊沛鏗。」她希望愈來愈多人以不同形式去支持他們喜歡的藝術。即使在不同崗位上打拼,但卻同為本地藝壇出力,可以預視 HART 在未來將成為一個無可取代的角色。

.jpg)