誰的脖子能承受千卡寶石的分量?卡地亞曾為印度大王打造驚世稀珍

面對供不應求的市場,近年大顆的頂級鑽石、寶石的價格屢創新高外,數量亦都買少見少。想找一顆 10 卡以上的完美無瑕的頂級極品,可以說是難過登天,而且這種奢華也非一般人能負擔得起!

月前在巴黎大皇宮舉行的展覽《From the Great Mughals to the Maharajas: Jewels from the Al Thani Collection》記錄了 16 世紀至今的印度皇室的珠寶收藏歷史,每一件的來頭都令人咋舌。當中印度大王 The Maharaja of Patiala 的寶石頸鏈,原石重量接近 1 千卡,成為全場焦點。

2

眾所周知印度人非常喜愛佩寶珠首飾,不論男女老幼自細便有穿金戴銀的習慣,長輩愛送珠寶予後輩作見面禮,而在他們眼中珠寶更從不以「件」計,而是以「套」計。從展覽中的相片可見,印度大王 Patiala 邦主 Maharaja Bhupindar Singh 當時打扮華麗非凡,身上佩戴的珠寶首飾更是多不勝數。這條充滿印度特色的「慶典頸鏈」,是卡地亞於 1928 年受委託打造的,一式兩條的設計在其時實屬破格,一共鑲嵌了 2,930 粒鑽石、寶石,原石重近 1,000 卡,而單是主石 De Beers 黃鑽便有 234.65 卡,為當時全球第 7 大彩鑽,足足花上逾兩年時間打造,背後所花費的人力物力,反映了擁有者的權力。試想像要撐得份量十足的頸鏈,需要的不只是財力,還要有體力!

3

這條「慶典頸鏈」在 1947 年印度獨立運動期間不知所縱,直至千禧年來臨前才在倫敦被尋獲,可惜其時頸鏈的狀態實在教人慘不忍睹,寶石盡失只剩下鉑金驅殼,後來在卡地亞匠人的手中經過 2 年的修復,以氧化锆、白色黄玉、合成红寶石取代原有鑽石和天然红寶石,終於 2002 年才再一次以完整華麗的面貌與世人見面。

看「慶典頸鏈」的行頭,使可臆測印度富豪貴族並不會滿足於單一項目!在出席隆種場合時,他們都會裹上傳統頭巾(turban),前方會飾上鑲滿寶石和羽毛的頭飾點綴一番,珠寶要夠多,而尺碼更要夠大,才能彰顯財富和地位。相中這件卡地亞於 1937 年為納瓦納嘉土邦主(Maharajah of Nawanagar)創作的「虎眼」(The Tiger Eye Turban Ornament)是另一件重點展品,它不單止出現在展覽海報上,更為為展覽場刊的封面主角!鉑金頭飾採用上的鑽石和彩鑽共重 61.5 卡。

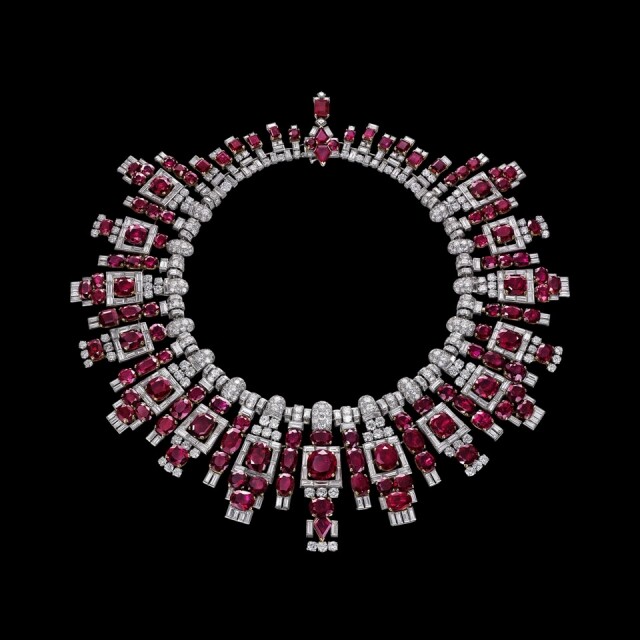

這次展覽非常難得地展出 270 件稀有珍品。除了收藏家 Al Thani 多年來的私人珍藏外,展覽更向多個藝術機構和單位包括 Cartier,借來難得一見的極品珠寶。看見這一件又一件的珍品,我們可追溯卡地亞與印度深厚的淵源,並了解到卡地亞的設計深受印度裝飾藝術風格的脈絡。品牌創辦人 Louis-François Cartier 的子孫 Jacques Cartier 早在 1910 前往印度取經,在寶石採購和運用上均獲益良多外,更開拓了歐洲以外的市場,為不少印度富豪貴族製作珠寶,也為品牌建構起極具代表性的印度色彩風格,一直影響後世的設計。圖為卡地亞於 1937 年打造的 The Nawanagar 紅寶石鑽石頸鏈。

大家熟悉不過的高級珠寶系列 Tutti-Frutti ,易名前叫 Hindu,是卡地亞為 20、30 年代「全世界最優雅的女人」 Mrs. Daisy Fellowes 於 1963 特別打造之設計,大膽地採用紅藍綠寶石,便是深受印度風格影響的經典系列之一,迄今予人的感覺仍然非常前衛。

8

印度特色的珠寶辨識度之高無人能及,造型生動,寶石的運用總是令人看得目眩神迷。

.jpg)