與面具「對話」:《Carnival》面具展覽

- 24 Jul 2017

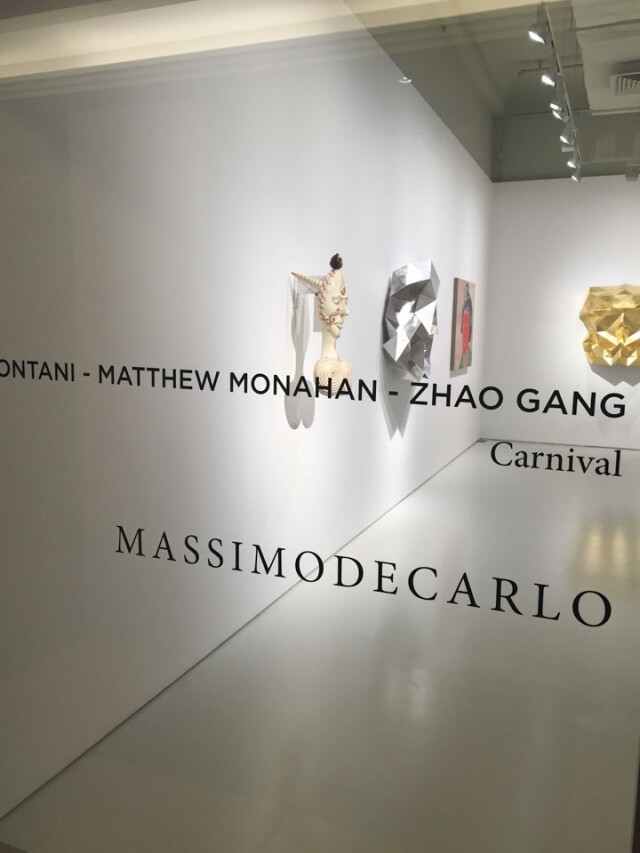

人究竟可以有多少面相?在現實生活中的我們都有太多身份,在公司是員工、在家中是子女(或者父母),出門在外是一位陌生旅人,面對不同環境每個人都各自擔當著不同角色,必須以不同「面具」示人,世上究竟有多少個版本的自己存在?最近 Massimo De Carlo 畫廊以「面具」為主題,於 《Carnival》(面具) 展覽中分別展出 3 位不同藝術家的作品。

此展覽以一連串隱蔽與真實的面孔、天然與被修整的身體串連而成,當中蘊含充滿修飾的多重意義。參展藝術家包括 Luigi Ontani (1943 年生於意大利的格里扎納莫蘭迪)、 趙剛 (1961 年生於中國北京) 及 Matthew Monahan (1972 年生於美國加州) 。3 位參展藝術家的創作實踐各有特色,卻同時包含了對神話化與虛擬化、腐朽與積極未來、流行化與小眾化等對比概念之間的探索。藝術家們透過運用不同媒體,從人類的外形及存在意義、真實及面具上的容貌等角度,多面向地研究人類的陰陽面向。

02

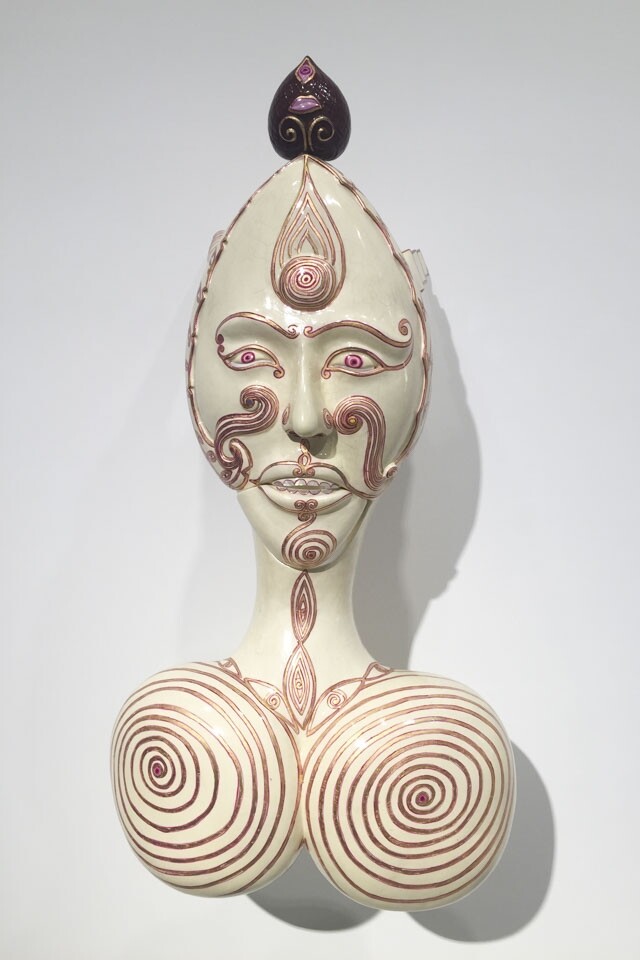

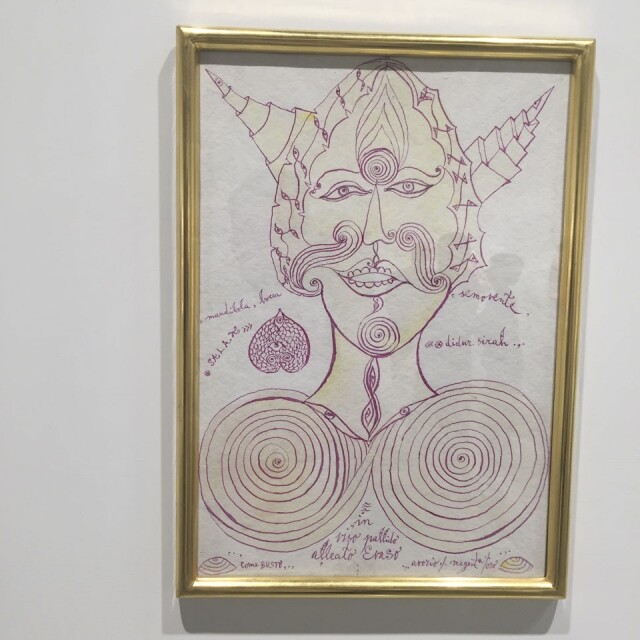

意大利藝術家 Luigi Ontani 以自身的影像換來充滿異國風情的角色,創作出誘人的雕塑作品,取材至自身的身體形態,創作出帶寓言性、民俗性及宗教性的輪廓﹕被細密的陶瓷磚幅蓋的雕像,代表著鬼與節慶生物的化身。

Luigi Ontani 除了雕塑作品外,藝術家的創作手稿將並列展出,令觀者更深刻地體驗作品由平面轉化成立體雕塑的過程。

04

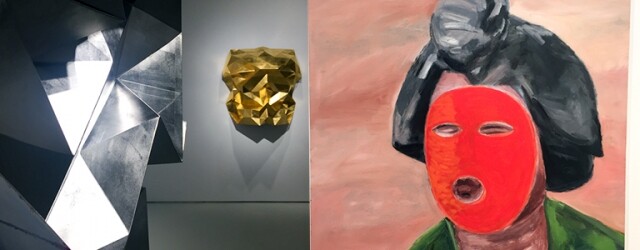

Matthew Monahan 帶來了立體的面具雕塑,面具的形態是衍生至粗暴對待平面紙本的過程﹕先將面貌畫在紙本上,再以各種暴力方法扭擰及摺疊紙本。每件作品皆體現了物料被賦予形態的過程,及藝術家如何將物料以擬人的方式動態地敘述對古典主義、工業主義、未來主義的質疑。

05

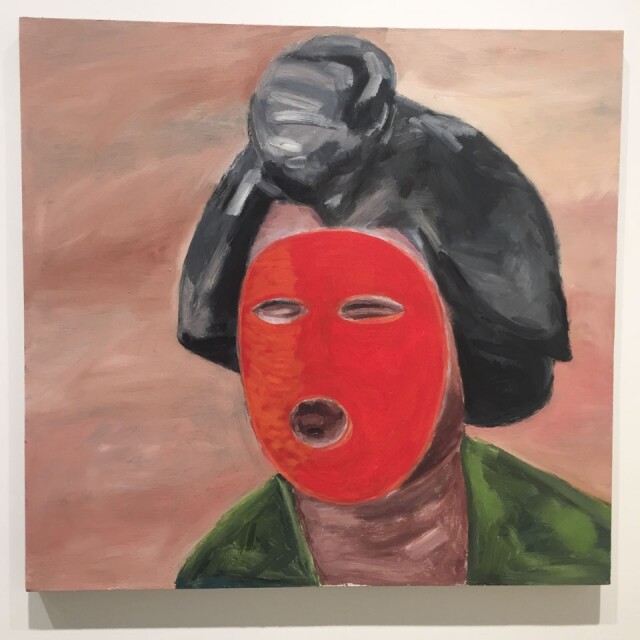

中國藝術家趙剛一系列的作品以怪誕及色彩斑爛的畫布呈現,畫中每位主角的本貌都隱藏在面具背後。介乎中國與西方傳統的語境中,每張畫作都訴說身份焦慮的故事。藉著傳統繪畫此媒介去探索中國傳統和西方古典主義,從而分析畫中面具的象徵意義、伸延概念及權力。

06

Carnival 面具展覽

日期:即日至 9 月 9 日

時間:上午 10 時半至晚上 7 時,星期一至六

地點: 香港中環畢打街 12 號畢打行 3 樓 Massimo De Carlo

.jpg)