《12日》影評|原為張柏芝度身訂造? 經典作《12夜》概念延續 成熟男女的婚姻故事

2000 年上映的《12夜》,相信被不少愛情片迷奉為經典。張柏芝、陳奕迅的新鮮組合,當下男女的愛情觀,以 12 個夜晚、12 個片段描繪,讓觀眾留下深刻印象。事隔 23 年,編劇兼導演林愛華帶來概念延續作《12日》,主角換上鄧麗欣、馬志威,又能否滿足到粉絲、觀眾的期望?

12 個片段的婚姻故事

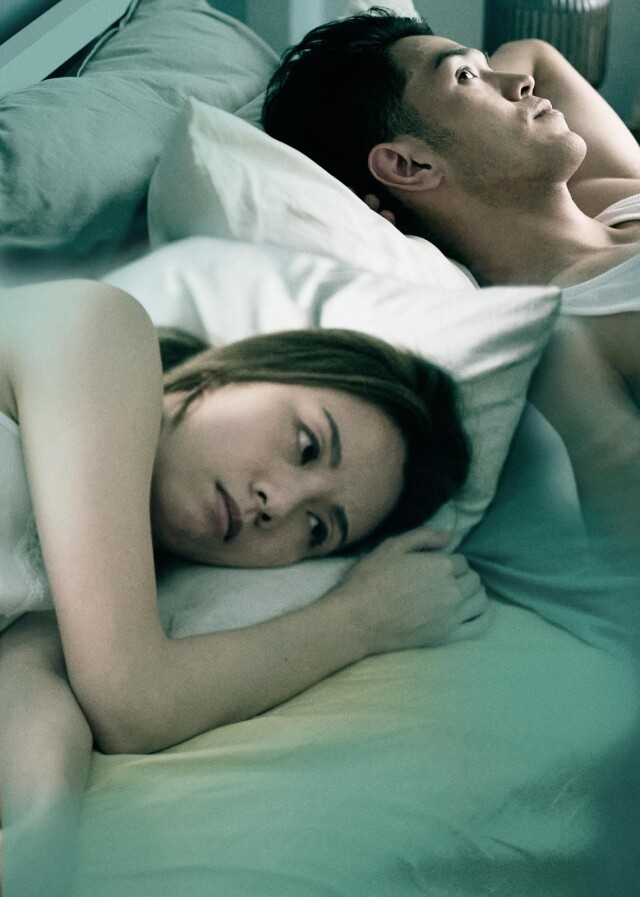

《12夜》由當年到時至今日都深受影迷喜愛,它以片段式的方法,像章回段落般,呈現出一對情侶由開始到結束的故事,簡潔而有力。來到《12日》,編劇兼導演林愛華沿用了同一種手法去呈現主角的愛情,不過主角就不再是年輕男女,而是改為一段長達 10 年的婚姻關係。

與《12夜》相似,《12日》都是描述一段關係由開始到結束的過程。鄧麗欣、馬志威這對情侶,當初結婚的原因,竟然是因為欠缺地方親熱。但原來婚姻生活並非想像中簡單,一切都隨著「男女朋友」變成「夫婦」而改變。鄧麗欣漸漸感受到關係似變質,馬志威卻認為是情人變家人的必然過程……

隨著男方事業有成,晉身至成功人士的階層,二人的地位更明顯地轉變,男方看不起她,「大男人」進化到成「男尊女卑」。《12日》沒有老土地將第三者放入故事,二人越走越遠,只是因為價值觀改變。結果決定分開以後,又因為種種原因,讓二人有走在一起的轉機。充滿矛盾的二人,又願意再試一次嗎?

《12日》以不同片段呈現主角的關係,每一個都是小片段。由婚姻初期,男方 OT 女方等開飯的爭執,到後來女方淪為丈夫的「阿四」,辛苦打理家中小事等等,當中總有一些能勾起觀眾的共鳴。但片段式的述事也有缺點,就是橫跨 10 年的時間太長,二人的感情階段轉變太快,讓觀眾有點適應不來。

《12日》原是為張柏芝度身訂造?

據導演林愛華所講,事隔多年推出《12日》,原來原本是為張柏芝度身訂造。當時張柏芝想復出,因此林愛華就將自己拍過的短篇故事《十分鍾情》其中一個單元延伸,變成了《12日》。可惜最終張柏芝因種種原因未能飾演,結果男女主角一改,就變成了現在的鄧麗欣、馬志威。

某程度上,從導演的原定選角,與打算將《十分鍾情》延伸,可以理解到《12日》的原意。《十分鍾情》的單元之中,一對夫妻由窮變成有錢,令關係改變,演員為田蕊妮與謝君豪。加上原屬意選角張柏芝(筆者認為更理想的男主角非陳奕迅莫屬),因此《12日》應該是想講較成熟的中年夫妻關係。

鄧麗欣、馬志威未能好好發揮

從導演的寫作原意出發,就可以理解到鄧麗欣、馬志威在戲中的吃力感。其實兩位都是十分好的演員,尤其是演出初段,演繹未結婚之時的情侶,感覺甜蜜。只是當故事轉為成熟階段,就未必適合兩位演員發揮,這對主角也欠缺點「老夫老妻」的感覺。

馬志威的角色 Simon 是一個頗為「討厭」的角色,非常大男人。加上電影是以女性角度出發,因此觀眾的視點都只是看到老公的缺點。但如導演所講,大男人都有大男人的魅力,不少女性即使被控制也心甘情願。因此這個角色可能需要外表、形象更成熟的演員擔任,以增強說服力。

《12日》反映父系社會的婚姻愛情觀

導演林愛華希望透過《12日》,表達自己對婚姻的看法。她認為基於男與女對婚姻的期望不相同,很多女性會視婚姻為自己生命中的全部,因此願意犧牲付出,但男性卻只會視婚姻為人生的其中一部份,拼搏事業可能更重要。基於這個落差,才會令戲中的男、女主角差距越來越大。

這種現象,放於有錢階層,而且女方不用工作的情景,就更為明顯。雖然《12日》未必如《12夜》般大眾向,但其實它都在反映華人、父系社會中的一個面向。其實去到結局,女主角因為太依賴、太習慣對方,而願意復合,亦是一部份女性的真實寫照。尤其是若關係中有子女,這個情況就更為明顯。

《12夜》與《12日》,前者對象、心態較年輕,現象也普遍,後者卻是專指某一種類型的夫婦,雖未必能引起年輕觀眾的共鳴,卻實實在在存在於中年人士之間。因此觀眾確實不應帶著《12夜》的心態與期望去看《12日》,反而應以觀賞一部全新作品的角度切入,就更能了解到導演的用意。

.jpg)