不再恐同:5 部電影重新感受同性戀者的內心世界

國際不再恐同日為每年 5 月 17 日,活動是希望喚醒世人關注對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,因性傾向及性別認同,而產生一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。「國際不再恐同日」的目的是使其他人可以知道同志可以健康和快樂生活,不會對別人的生活構成影響,從而令人不再恐懼同志,其實意義非凡。事實上,近年亦不少電影不忌諱,甚至開放去探討同性戀者的內心世界,若你也用心感受,相信你也能與他們一樣不再恐同。

以努力改變社會《夏菲米克的時代》

《夏菲米克的時代》(Milk)是真真實實地改編 70 年代美國政治家 Harvy Milk 的故事。他與愛人於三藩市相戀,和很多人一樣,因為受盡歧視,甚至去到警察可以胡亂拘捕同志的時候,Harvy Milk 選擇站出來選議員,以真正的影響力改變社會。

雖然他的結局是悲慘的,但他死後卻造成更大影響,時至今日,三藩市亦成為了最歡迎與接納同志的地方。Sean Penn 因為這個角色再奪金像影帝,而故事更重要的是帶出同志堅強而勇敢的一面,這份毅力絕對令人敬佩。

最真實而赤裸的愛情《接近無限溫暖的藍》

男女之間的愛情,可以轟轟烈烈,然而講到同志間最刻骨銘深的愛情故事,《接近無限溫暖的藍》(La vie d'Adèle)可謂當中的最佳代表。這部破天荒讓導演與兩位女主角 Adèle Exarchopoulos 及 Léa Seydoux 都獲得康城金棕櫚獎的作品,確實將兩名女生最真實的愛情經歷都攝入鏡頭。

故事很簡單,原本有男朋友的 Adele 突然被一頭藍髮的女生 Emma 吸引,因而不惜一切與她相戀,但最後還是敵不過第三者的誘惑,令感情以傷痛告終。這份愛情來得真實而赤裸,亦表達出真切的愛,是不分同性還是異性的。

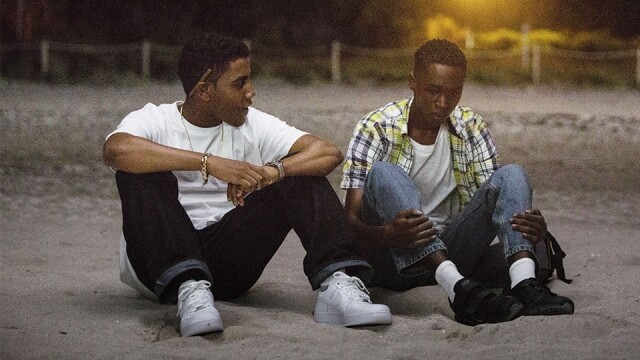

被欺壓下的最後溫柔《月亮喜歡藍》

上年奧斯卡金像獎最佳電影《月亮喜歡藍》(Moonlight)之所以動人,因為它訴說了一個最小數族群的卑微故事。男主角 Little 是一位黑人,媽媽因吸毒而變得神經質,天生弱小的他又常被斯欺負,更見自卑。到他長大,他努力令自己在黑幫混出名堂,身型也因操練變得強壯,但講到尾,他還是忘不了年少時愛上的那個小男生。

強悍背後,他原來仍然如此脆弱。不少同性戀者大概也是如此,因為怕被人發現自己的性取向,而強充變成另一個人,其實背後他們都是脆弱而敏感,更極需要別人的關心與愛,就像 Little 一樣,被欺壓下強充成強人,但最後的溫柔,還是在喜歡的男生面前才能釋放出來。

這就是初戀《以你的名字呼喚我》

本年度大放異彩的電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)可算是探索初戀的最佳作品,哪管它是同性戀。故事主角 Eilo 身處意大利度假,遇上俊朗的助理教授 Oilver,二人因誤解而愛上,這份感覺對情竇初開的 Eilo 更是新奇。然而在一個夏天過後,Oliver 也因此離去,幾個月後,在接到他結婚的消息後,Eilo 泣不成聲。

這段初戀殘酷物語,讓人感受到戀愛的甜蜜與苦痛,在同志的心中,可能更敏感,同時亦更動人。老實說,若主角換成是一男一女,感覺還不如現在兩位男生般觸動,說明這種同性間的敏感,確有過人之處。

永恆的長相廝守《斷背山》

如果你有印象,《斷背山》(Brokeback Mountain)的影響力之深,是去到成為「同性戀」的代名詞。兩個生於 60 年代的牛仔,一次因工作遇上就戀上對方,但因為社會的不容許,戀情也無疾而終,各自甚至結婚生子,在人前扮作「正常」。

但他們忘不了對方,偶爾相聚,也愛得忘我。最後一次意外,令二人陰陽相隔,但最終對方仍然願意永遠守候他,那種永恆的長相廝守,甚至比男女夫婦之間的生死相隨更動人。

.jpg)